« Martin Parker est un artiste franco-américain né d’un père américain et d’une mère française en septembre 1977 à Paris.

Personnage mystérieux à la manière d’un Invader ou d’un Banksy, il fera ses armes dans le graffiti pour évoluer vers des actions urbaines plus proches de l’installation et de la performance.

Aucune image physique de l’artiste ne circule. Il empruntera plusieurs pseudonymes tout au long de sa carrière pour mener ses nombreuses actions en tant que graffeur et n’apparaitra jamais à visage découvert.

C’est à partir de 2006 qu’il signera ses actions urbaines sous le nom de Martin Parker. »

Interpellés par tant de mystères, mais surtout très curieux, nous avons décidé de poser quelques questions à Martin Parker, qui nous a très gentiment répondu.

Au programme, graffiti, Street Art, pizza et Valérie Damidot…

Dans ton « A Propos » on peut lire que tu as commencé par le graffiti. Aujourd’hui le graff c’est totalement fini pour toi ?

Martin Parker : Le graff a définitivement disparu de mon écriture graphique. Il a représenté pour moi une étape d’initiation. Un apprentissage entre autres de ce qu’on peu appeler le 6ème sens du «Writer». J’ai compris l’utilisation de certains outils et surtout, j’ai appris à passer du temps à repérer mes «Strikes», à les préparer un minimum afin d’œuvrer le moins inconfortablement possible.

C’est comme cela que j’envisageai le graff, je n’y étais donc pas vraiment à ma place. Dès que j’ai découvert qu’il existait d’autres moyens d’expression urbains que la peinture aérosol, j’ai depuis beaucoup moins utilisé la bombe. C’était en 2003.

Il y avait dans le milieu du graff un état d’esprit binaire qui me dérangeait. Au delà d’une certaine conscience contestataire, la discipline manquait un peu de fond à mon goût et aurait pu se résumer à une maxime tout droit sortie de Fort Boyard : «Toujours plus haut, toujours plus gros, toujours plus fort !!!»

En explorant les arcanes de l’installation, de la performance et du Hacking urbain j’ai eu l’impression d’être en visite au musée et de passer de la salle Art Moderne à la salle Art Contemporain.

Pourquoi tiens-tu à garder coûte que coûte ton anonymat et à ne jamais te montrer (point de vue que nous défendons également), alors qu’à Paris, par exemple, beaucoup font le contraire ? Paranoïa ou convictions ?

MP : Par pure conviction nourrie d’un brin de paranoïa… J’ai toujours été relativement prudent et raisonné dans mes interventions mais après le «Underbelly Poject » à New York en 2009 tout a changé et ma position s’est radicalisée.

Nous étions plus de 100 artistes à avoir investi le ventre de New York en transformant une station de métro abandonnée en gigantesque œuvre d’Art collective. N’oublions pas que nous étions en pleine ère post-11 septembre et que nous œuvrions au nez et à la barbe des autorités en alerte maximum… Lorsque la police a été informée, elle a poursuivi les artistes avec une telle frénésie qu’on a pu assister à une cascade d’arrestations toutes plus musclées les unes que les autres.

Une grande majorité d’entre nous a du se faire oublier pour une très longue période. Je dois avouer qu’à partir de ce moment, chacune de mes interventions urbaines était préparée et écrite comme du papier à musique.

Un définitive plongée dans l’anonymat commençait en même temps qu’un sentiment de gain de liberté grandissait chez moi.

Débarrassé de mon identité et de mon apparence physique, seul comptait désormais le fond dénué de toute forme. Amputé de tout signe d’apparence extérieure, de toute étiquette sociale, de tout profil socio-professionnel, c’était comme gagner chaque jour un peu plus en «Street Credibility» le focus étant mis sur le travail plus que sur la personne… tout cela m’allait parfaitement.

Penses-tu que ceux qui se montrent ou acceptent tout un tas de collaborations que ce soit avec les marques ou les institutions (cf Tour 13), font avancer les choses ou au contraire décrédibilisent ce que beaucoup ont mis du temps à construire pour se faire respecter ?

MP : Il y a deux poids deux mesures. Je ne mettrai pas dans la même catégorie les artistes «Muralistes» qui ont des écritures purement picturales, académiques et les «Activistes sociaux» qui font plus un travail sur l’idée dans la lignée des artistes conceptuels.

Certains peintres ont vite compris qu’œuvrer dans la rue leur amènerait beaucoup plus vite un public et ont donc troqué leur toile et leur chevalet contre des murs dans la rue et pourquoi pas. En déménageant leur atelier dehors ils gagnent en notoriété.

Ce qui me gène c’est le Sreet Art estampillé comme tel et que l’on peu acheter en galerie ou en salle des vente. Le «Street Art» appartenant à la rue, une fois qu’il en est sorti, il ne doit plus s’appeler «Street Art» c’est logique? Tout est une question d’appellation. J’appelle tous les galeristes et commissaires priseur à rebaptiser le Street Art de salon en «Néo Pop Urbain» ou «Art Contemporain Urbain»… Ceci reste à méditer.

D’autre part, la chose qui m’ horripile le plus dans le fait que le Street Art s’institutionnalise est tout l’univers que cela draine : ces gangs de photographes improvisés qui suivent les artistes à leur moindre scribouillage tels leur mémoire vivante, ces cohortes d’officiels qui se succèdent à chaque baptême de mur pignon et enfin ces visites guidées organisées dans Paris et sa banlieue «coachées» par des vieilles peaux tirées toutes anciennes DRH à la retraite me donnent des relents de clubs de bridge pour troisième age.

Tout cela file un sacré coup de vieux au mouvement Hip Hop…

De même, dans ta présentation il y a beaucoup de références, tu cites beaucoup de personnes, mais il y a peu de liens ou d’illustrations. Pourquoi ? (Est-ce volontaire ?)

MP : C’est volontaire. Je n’oublie pas d’où je viens mais je préfère ne pas trop m’y attarder, vieille coutume Française oblige…

En effet, c’est peut-être très Français, mais on a tendance à se faire enfermer très vite dans ce qu’on a pu faire plus que dans ce que l’on fait.

Même si je n’ai vécu que 18 ans en France, je l’ai bien compris, et pour avoir rencontré de nombreux artistes qui avaient un mal fou à se débarrasser de leur passé, je préfère ne pas trop évoquer le mien. Le public réclame souvent ce que nous faisions 10 ans auparavant… c’est bien connu.

Ton travail est assez engagé. Tu penses que l’engagement, les revendications ça se perd aujourd’hui et que beaucoup résument ce qu’il se passe dans la rue à de la technique pure ?

MP : Tout à fait, c’est ce que j’évoquais précédemment. On a tendance à oublier que la genèse du Street Art était le graffiti et que c’était avant tout une revendication contestataire. Beaucoup de Steet Artistes aujourd’hui font n’importe quoi. Quand certains cimentent des moulages de leur visage sans autre forme de sens, d’autres collent des morceaux de miroir ou peignent des yeux sur les potelets d’acier des trottoirs Parisiens, il y a même d’anciens mail-artistes reconvertis au Street Art, arrêtons!

Ceux la font du mal à l’Art Urbain en le reléguant au rang d’Art décoratif de seconde zone.

Peux-tu nous en dire plus sur le Nasty Urban Piracy ?

MP : NUP est un projet de «Urban Hacking» participatif qui démarra véritablement en 2001 sans en avoir encore le nom.

Véritablement participatif, ce projet aura été créé par le public et les fans eux même.

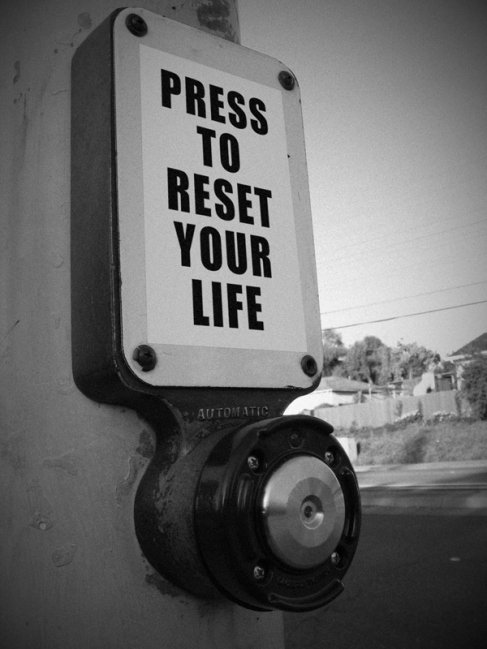

Suite à une grande campagne de stickage sur les panneaux routiers à New York, San Francisco et Vancouver, je reçu par mail toute une vague de photos d’interventions du public sur les panneaux routiers de leurs villes et pays. Ils avaient réalisé leur propres stickers à l’imprimante jet d’encre et avaient réalisé leur propres «Sticking Actions» sur parfois des centaines de panneaux. Ils reprenaient mes messages mais parfois inventaient les leurs.

Je trouvais cela délirant ! Suivit ensuite la campagne de stickers sur les «Traffic Light Buttons» qui eu encore plus de succès. Je reçoit encore aujourd’hui les images des interventions de fans venant des quatre coins des States ! «Press to reset your life» devient «Press to reset the world», l’esprit est bel et bien là. Du «Urban Hacking» et du «JR»… avant l’heure.

Pour toi qui connais à la fois la « scène » US et française, quelles sont les grandes différences entre ces pays, que ce soit au niveau des artistes, du public et des institutions ?

MP : Aux States, le graffiti a eu le temps d’être bien digéré depuis ces 40 dernières années et on peut dire à l’encontre de la France, qu’on est réellement passé à autre chose. Le mouvement Culture Jamming est bien sûr passé par là.

Aujourd’hui, le Sreet Art Américain c’est plus que jamais l’Up Cycling, le Ad Buster, l’Éphémeralism et le Urban Hacking. Autant de courants qui flirtent avec l’Art Contemporain. On est passé outre l’esthétisation du Street Art pour se reconcentrer sur le concept.

L’Art Urbain américain est donc un Art conceptuel chargé de contestation et d’activisme social. Cet nouvelle forme d’Art n’est pas prêt d’entrer en galeries et bien fort sera le marchant qui réussira à en tirer profit.

L’Art Urbain a donc retrouvé aux States sa gratuité de mise et son côté non commercial qu’il n’aurait jamais du quitter, du moins pour l’instant…

Où prends-tu le plus de plaisir à t’exprimer ? En quoi est-ce différent ?

MP : Bizarrement, l’enseigne devient mon média de prédilection. S’attaquer à l’image de marque commerciale d’une entreprise ou d’une autre entité est pour moi jubilatoire.

Extinction partielle de néons, réorganisation des lettrages ou encore hacking informatique sont pour moi autant de techniques qui aboutissent au même résultat : le contre-sens.

Retourner les armes de la publicité contre elle-même reste mon sport favori…

« In our society, pizzas come faster than the police » ça t’arrange bien pour que tu puisses poser des graff ou installations, non ? Alors pourquoi le critiquer ? :) (second degré)

MP : Bien sur, c’est du second degré ! Ma principale motivation lorsque j’ai posé ce collage était d’imaginer la tête du policier qui allait le lire.

C’est vraiment une blague de sale gosse tireur de sonnettes.

Des projets pour 2014 ? De nouveaux environnements à explorer ?

MP : Je poursuis actuellement ma résidence en France jusqu’à cet été où je compte approfondir mon projet «Banksters Project» qui comporte des interventions sur les façades, les enseignes et les DAB des agences bancaires de Paris et de quelques grandes villes de France.

Je suis également en préparation d’un grand solo-show présenté à la rentrée au centre d’Art PS 122 à New-York. Il prendra la forme de grandes installations conceptuelles reprenant des thèmes n’ayant pus être abordés dans la rue. Cette exposition installatoire prendra ensuite la route de la côte Ouest pour Los Angeles si tout va bien.

Dans ce cas, on ne parle bien entendu plus de Street Art… (rires)

Un message à faire passer ? Une précision à ajouter ?

MP : Si vous êtes activiste, critique et subversif, vous êtes un Street Artiste.

Si vous êtes consensuel, démagogue et vénal, vous êtes Valérie Damidot.

Un commentaire

[...] par tant de mystères, mais surtout très curieux, INZESTREET a décidé de poser quelques questions à Martin Parker, qui nous a très gentiment [...]